mercredi, novembre 10, 2010

dimanche, octobre 17, 2010

Wolrdwide extreme running

Terrassé par la vilaine blessure du coureur impénitent (la tendinite), je me rappelle tristement à mes récentes heures de gloire, un verre de whisky à la main.

Ah Dieu que nous étions jeunes et fous!

samedi, octobre 02, 2010

Gaelou de septembre

Les affaires reprennent! Avec ce qu'il faut de rushs, le montage devient plus rigolo...

samedi, septembre 18, 2010

Treme

Vous allez me croire mono-maniaque, mais je reprends la plume pour vous vanter les qualités d'une série américaine, encore une fois créée et produite par David Simon, et encore une fois impressionnante de finesse, de charme, et d'accroche: Treme.

(Pour les étoudis, David Simon est le créateur de ma série favorite - the Wire - et l'auteur de deux bouquins non fictionnels consacrés respectivement à la division homicide de la police de Baltimore, et au bas de l'échelle des dealeur et drogués de Baltimore - Homicide et The Corner.)

Pour sa nouvelle aventure, Simon sort de sa Baltimore natale pour nous faire découvrir une autre ville immensément riche à son cœur: la Nouvelle Orleans. Bien que l'envie de faire partager l'identité musicale, culinaire et festive de cette ville le travaillait depuis bien longtemps, la passage de l'ouragan Katrina (et la gabegie de la gestion gouvernementale de la catastrophe) est venu donner un coup d'accélérateur à son projet - tout en enrichissant son propos.

La première (et pour l'instant seule) saison se déroule trois mois après le passage de la tempête. Le cœur de la Nouvelle Orléans - le quartier Treme - est ravagé. Les personnages que nous suivons viennent de regagner leurs maisons, dans des états variables, et constatent les dégâts portés à leur chère ville, qu'ils soient matériels ou - plus vicieux - portés à l'esprit de la ville.

A la différence du Wire (et de la plupart des séries dramatiques), il n'y a pas dans Treme d'intrigue principale qui se déroule tout au long de la saison. Certains des personnages majeurs vivent une quête qui s'étend sur les 10 épisodes en question, mais tous ne sont pas engagés dans la même histoire centrale - ce qui ne les empêche pas de se croiser et pour la plupart de se connaitre. Il n'y a pas d'ambiguïté: le sujet principal, c'est ce quartier fascinant du Treme dans toutes ses facettes.

On aurait pu craindre que l'absence de gros ressort dramatique engendre une série peu accrocheuse. Ce serait faire peu de cas du savoir-faire de Simon et de tous ses collègues. LE bonhomme sait y faire pour développer un propos assez théorique (dérive de Baltimore, charme de la Nouvelle Orléans) au sein d'histoires passionnantes. La clé semblant en être de donner corps à des personnages riches, fascinants, et toujours parfaitement défendus par des acteurs sidérants.

Je vous invite à un rapide tour des personnages clé, pour que vous voyiez l'ambiance. A tout seigneur tout honneur, nous suivons un tromboniste relativement reconnu, qui vivote d'un concert à l'autre au sein du Treme. Il est campé par Wendel Pierce, le Bunk du Wire, tout en bonhommie virile. La musique est également représentée par un DJ avocat enthousiaste de la culture locale et passablement timbré, ainsi que par un couple de musiciens de rue dont l'amour va être mis à mal par le fait qu'elle est bien supérieure à son mec musicalement.

Mais la ville a une autre grande spécialité moins connue de ce côté de l'Atlantique: la bouffe. Elle est incarnée par une jeune chef douée mais peinant à s'installer à cause des multiples problèmes hérités du passage de Katrina.

Et on en vient aux personnages se focalisant sur la tempête. L'intrigue au suspense le plus typique des séries concerne une femme d'une quarantaine d'année qui recherche son frère, dont elle n'a plus de nouvelles depuis son incarcération quelques heures avant le passage du cyclone. Elle est épaulée par une avocate rentre-dedans, elle même mariée à un prof de littérature sévèrement remonté contre le peu de solidarité que les USAs portent à sa ville. Ce personnage politique est campé par un énorme John Goodman, dans tous les sens du terme.

Enfin, le dernier personnage principal est un inclassable chef de tribu indienne. Je l'ignorais, mais différentes "tribus" de Noirs américains passent leur temps libre pendant toute l'année à préparer des costumes traditionnels splendides, qu'ils ne portent qu'au défilé de Mardi Gras. Le chef en question se bat pour rassembler ses troupes éparpillées par la tempête, et réussir à préparer les costumes traditionnels dans les délais.

Voila autant de prétextes à suivre des histoires dépaysantes et passionnantes, qui brossent le tableau d'une ville unique où l'on a envie de se ruer à la seconde où on finit d'engloutir les 10 épisodes déjà sortis.

Et pas avant! Parce que d'une part on est absorbé par la série, mais d'autre part il serait dommage de rater quelques uns des nombreux concerts superbement restitués dans la série. Qu'ils se déroulent sur des scènes prestigieuses, dans des clubs miteux, sur le trottoir, aux enterrements, pendant les défilés du Mardi Gras, dans les appartements privés, ou même devant les tapis roulants à bagage de l'aéroport, ils sont tous diablement convaincants.

vendredi, septembre 03, 2010

Horreur

J'ai un homonyme analyste financier.

Si je me fais cracher dessus par des inconnus dans la rue, je saurais pourquoi.

Si je me fais cracher dessus par des inconnus dans la rue, je saurais pourquoi.

jeudi, septembre 02, 2010

Gloire, quand tu nous tiens

Figurez vous que je tiens les premiers rôles dans une publication prestigieuse, qui tire à pas moins de 60 000 exemplaires. Let me introduce, ladies and gentlemen, l'article de l'usine nouvelle illustré par mon glorieux profil!

Une pause dynamique et refléchie, un T-shirt trahissant la bête sportive qui sommeille en moi, une jolies démo de segmentation de carotide en 3D au premier plan, et un drapeau de pirate qui montre qu'on sait bien rigoler. Tout a été pensé je vous dis, tout!

Une pause dynamique et refléchie, un T-shirt trahissant la bête sportive qui sommeille en moi, une jolies démo de segmentation de carotide en 3D au premier plan, et un drapeau de pirate qui montre qu'on sait bien rigoler. Tout a été pensé je vous dis, tout!

dimanche, août 29, 2010

Cinéma à infusion lente

Il y a deux raisons au fait que je ne vous ai pas tenu informé de mes dernières sorties cinématographiques depuis 4 mois. D'abord, je dois avouer que les vacances et la coupe du monde ont quelque peu ralenti ma fréquentation des salles. Et ensuite, je n'ai vraiment été emballé que par un seul des cinq films dont il va être question par la suite, et c'est le plus ancien.

Sans plus attendre, je m'en vais donc chaudement vous recommander une œuvre qui doit avoir disparu de vos salles provinciales depuis une éternité: Mammuth. Heureusement, ma lenteur à vous communiquer mon enthousiasme n'a pas trop nuit au film, qui dépasse les 800 000 entrées France pour un budget tout riquiqui.

En deux mots pour les malheureux qui sont passés à côté de l'événement, Depardieu y campe un jeune retraité de l'équarissage qui retrouve une flamme pour le moins éteinte à la faveur d'un road-movie en France profonde qui le lance sur les traces de vieilles fiches de paie.

Les réalisateurs Kervern/Délépine font honneur d'une part aux qualités d'engagement social grinçant mais sincère dont ils sont coutumiers, et d'autre part à leur sens des scènettes glauques mais touchantes qu'il est plus concis de qualifier de "grolandaises pur jus". Je suis resté plus imperméable aux envolées poético-philosophiques nous valent l'apparition d'Adjani, mais le reproche est mineur et le film est resté un régal sans le moindre bémol..

Ce n'est donc pas le cas de mes autres sorties dans les salles obscures. Si je n'ai jamais pour autant regretté ma place, je ne peux pas dire que rater certains de ces films aurait été une grande perte.

Commençons par le plus simple à chroniquer: Copacabana. Cette gentille comédie est portée par Isabelle Hupert, très bien dans le contre-emploi d'une mère excentrique qui tombe des nues quand sa fille ne l'invite pas à son mariage, afin qu'elle ne lui fasse pas honte. Pour la convaincre de son sérieux, elle est bien décidée à garder un travail impossible de vendeuse immobilière à Ostende.

Et bien tout cela est bien mené et fort sympathique. Il ne s'agit pas là d'une comédie rythmée invitant à la rigolade toutes les trente secondes, mais plutôt d'une chose légère qui nous fait quitter la séance optimiste. La mission divertissement est donc accomplie, mais cela ne va pas non plus plus loin. Le film, sans grande ambition ni génie particulier, s'oublie rapidement.

Cela dit, j'avais bien besoin de me détendre un peu car les autres films étaient plus pesants.

Enivré par des critiques très positives dans mes deux médias critiques de référence (Télérama et le masque et la plume), j'ai osé l'énorme prise de risque: Policier, adjectif. Quel risque? Et bien, il s'agit d'un petit fillm roumain, sans le sou, qui s'intéresse aux vicissitudes d'un petit flic de quartier. Alerte rouge pour le spectateur non cinéphile spécialisé.

De fait, j'ai dû être trop ambitieux. Le film est intéressant, certes, et même parfois brillant. J'ai été subjugué par la qualité des dialogues, qui n'ont rien à envier par leur originalité et leur cruauté aux meilleurs de Tarantino. Mais ils brillent d'autant plus qu'ils sont rares (à part lors de la longue scène finale).

En attendant, il faut se palucher de longues scènes de filature d'un possible petit dealeur. Le héros à beau être attachant, et l'ennui des filatures a beau être au cœur du propos du film, qu'il est chiant de se taper dix minutes à regarder le flic en planque, dans une banlieue glauque, alors qu'il ne se passe rien!

Le film est bien construit (sa fin lui donne une cohérence bien cruelle), et le réalisateur a su porter son projet avec beaucoup de talent pour compenser un budget visiblement dérisoire. Mais le résultat reste malgré tout bien aride pour le béotien que je suis.

Comme je ne suis pas homme à abandonner si facilement (pas plus que je suis homme à comprendre du premier coup), je me suis laissé convaincre par une critique enthousiaste d'aller voir un autre film qui aurait pourtant dû mettre en branle toutes mes alarmes à guet-apen: The killer inside me.

On y colle aux basques, de la première à la dernière image, d'un shérif assistant bien sous tout rapport dans une Amériques proprette des années 50. Seulement, ce personnage lisse prend par hasard goût à la violence, ce qui va l'amener rapidement à occire sans la moindre raison divers personnages croisant son chemin, avec une prédilection pour les femmes qui l'aiment.

L'accroche plante un décor joyeux qui ne sera pas démenti par le film. Le réalisateur fait en effet le choix controversé de nous montrer les meurtres dans toute leur violence (et le shérif n'est pas adapte de la balle dans la tempe propre et rapide. C'est beaucoup plus drôle à coups de poings). D'où une gène (c'est le moins qu'on puisse dire) qui d'un côté vire au voyeurisme malsain, mais de l'autre sert le propos du film.

Le protagoniste central est un monstre dont la cruauté est montrée par le détail. Mais par ailleurs, l'acteur qui le campe et si illisible et fascinant que ces contrepoints violents construisent un personnage monstrueux à la fois attirant et absolument haïssable.

Plus d'une semaine après l'avoir vu, je ne sais toujours pas dire si j'ai aimé ce film fascinant, ou si je le rejette sans appel pour ses scènes à la limite du montrable.

J'en viens à ma sortie la plus récente: Cleveland contre Wall Street. Il s'agit de cet objet hybride, ni complétement documentaire ni fiction, où le réalisateur a monté le procès fictif de la ville de Cleveland contre Wall Street, accusée d'être coupable de la crise qui frappe la ville suite à l'effondrement des subprimes. Le procès est fictif car les excellents avocats de Wall Street débusquent sans cesse de nouvelles raisons de l'ajourner, de sorte qu'il est de moins en moins probable qu'il ait vraiment lieu. En désespoir de cause, un autre procès a donc eu lieu, sans valeur légale mais en mettant en scène les vrais protagonistes devant de vrais jurés.

Le film essaye, comme le procès, d'être objectif. La parole est donnée à la défense (Wall-Street) comme au procureur, de sorte que les "méchants" peuvent nous donner leur point de vue également. Cela dit, les témoins présentés dans le film, comme les témoignages filmés fors du procès, penchent nettement du côté des victimes de la crise (ce qui ne me dérange pas outre mesure, puisque ça me semble refléter la réalité).

Les projet du procès et du film sont donc louables, et la succession des témoignages intéresse et touche. Mais je ne suis pas les critiques qui déclarent unanimement avoir compris plus de choses sur la crise pendant les 90 minutes du film que pendant l'année et demie qui a précédé.

Dans le fond, je n'ai rien appris lors de la projection. Depuis le temps que les journaux détaillent le phénomène des subprimes, je savais bien qu'on refourguait à des pauvres faciles à baratiner des prêts impayables. Qu'on élaborait des produits supposés plus sûrs (mais dont on oubliait la dangerosité) en regroupant ces prêts en gros paquets, vendus et revendus à un rythme effréné. Et je savais bien que la défense des boursicoteurs et de dire qu'ils n'ont rien fait de mal, mais simplement que leur outil a été mal utilisé.

Reste donc un film sympathique, présentant quelques figures attachantes (mais, là aussi, j'en ai croisé des dizaines au gré des dossiers du Spiegel), mais qui m'a plus instruit sur l'étonnant système judiciaire américain (avec des jurys tout puissants qui regroupent bien souvent des têtes de bois auxquels le fond des débats échappe complétement) que sur les entrailles des produits financiers en accusation.

Sans plus attendre, je m'en vais donc chaudement vous recommander une œuvre qui doit avoir disparu de vos salles provinciales depuis une éternité: Mammuth. Heureusement, ma lenteur à vous communiquer mon enthousiasme n'a pas trop nuit au film, qui dépasse les 800 000 entrées France pour un budget tout riquiqui.

En deux mots pour les malheureux qui sont passés à côté de l'événement, Depardieu y campe un jeune retraité de l'équarissage qui retrouve une flamme pour le moins éteinte à la faveur d'un road-movie en France profonde qui le lance sur les traces de vieilles fiches de paie.

Les réalisateurs Kervern/Délépine font honneur d'une part aux qualités d'engagement social grinçant mais sincère dont ils sont coutumiers, et d'autre part à leur sens des scènettes glauques mais touchantes qu'il est plus concis de qualifier de "grolandaises pur jus". Je suis resté plus imperméable aux envolées poético-philosophiques nous valent l'apparition d'Adjani, mais le reproche est mineur et le film est resté un régal sans le moindre bémol..

Ce n'est donc pas le cas de mes autres sorties dans les salles obscures. Si je n'ai jamais pour autant regretté ma place, je ne peux pas dire que rater certains de ces films aurait été une grande perte.

Commençons par le plus simple à chroniquer: Copacabana. Cette gentille comédie est portée par Isabelle Hupert, très bien dans le contre-emploi d'une mère excentrique qui tombe des nues quand sa fille ne l'invite pas à son mariage, afin qu'elle ne lui fasse pas honte. Pour la convaincre de son sérieux, elle est bien décidée à garder un travail impossible de vendeuse immobilière à Ostende.

Et bien tout cela est bien mené et fort sympathique. Il ne s'agit pas là d'une comédie rythmée invitant à la rigolade toutes les trente secondes, mais plutôt d'une chose légère qui nous fait quitter la séance optimiste. La mission divertissement est donc accomplie, mais cela ne va pas non plus plus loin. Le film, sans grande ambition ni génie particulier, s'oublie rapidement.

Cela dit, j'avais bien besoin de me détendre un peu car les autres films étaient plus pesants.

Enivré par des critiques très positives dans mes deux médias critiques de référence (Télérama et le masque et la plume), j'ai osé l'énorme prise de risque: Policier, adjectif. Quel risque? Et bien, il s'agit d'un petit fillm roumain, sans le sou, qui s'intéresse aux vicissitudes d'un petit flic de quartier. Alerte rouge pour le spectateur non cinéphile spécialisé.

De fait, j'ai dû être trop ambitieux. Le film est intéressant, certes, et même parfois brillant. J'ai été subjugué par la qualité des dialogues, qui n'ont rien à envier par leur originalité et leur cruauté aux meilleurs de Tarantino. Mais ils brillent d'autant plus qu'ils sont rares (à part lors de la longue scène finale).

En attendant, il faut se palucher de longues scènes de filature d'un possible petit dealeur. Le héros à beau être attachant, et l'ennui des filatures a beau être au cœur du propos du film, qu'il est chiant de se taper dix minutes à regarder le flic en planque, dans une banlieue glauque, alors qu'il ne se passe rien!

Le film est bien construit (sa fin lui donne une cohérence bien cruelle), et le réalisateur a su porter son projet avec beaucoup de talent pour compenser un budget visiblement dérisoire. Mais le résultat reste malgré tout bien aride pour le béotien que je suis.

Comme je ne suis pas homme à abandonner si facilement (pas plus que je suis homme à comprendre du premier coup), je me suis laissé convaincre par une critique enthousiaste d'aller voir un autre film qui aurait pourtant dû mettre en branle toutes mes alarmes à guet-apen: The killer inside me.

On y colle aux basques, de la première à la dernière image, d'un shérif assistant bien sous tout rapport dans une Amériques proprette des années 50. Seulement, ce personnage lisse prend par hasard goût à la violence, ce qui va l'amener rapidement à occire sans la moindre raison divers personnages croisant son chemin, avec une prédilection pour les femmes qui l'aiment.

L'accroche plante un décor joyeux qui ne sera pas démenti par le film. Le réalisateur fait en effet le choix controversé de nous montrer les meurtres dans toute leur violence (et le shérif n'est pas adapte de la balle dans la tempe propre et rapide. C'est beaucoup plus drôle à coups de poings). D'où une gène (c'est le moins qu'on puisse dire) qui d'un côté vire au voyeurisme malsain, mais de l'autre sert le propos du film.

Le protagoniste central est un monstre dont la cruauté est montrée par le détail. Mais par ailleurs, l'acteur qui le campe et si illisible et fascinant que ces contrepoints violents construisent un personnage monstrueux à la fois attirant et absolument haïssable.

Plus d'une semaine après l'avoir vu, je ne sais toujours pas dire si j'ai aimé ce film fascinant, ou si je le rejette sans appel pour ses scènes à la limite du montrable.

J'en viens à ma sortie la plus récente: Cleveland contre Wall Street. Il s'agit de cet objet hybride, ni complétement documentaire ni fiction, où le réalisateur a monté le procès fictif de la ville de Cleveland contre Wall Street, accusée d'être coupable de la crise qui frappe la ville suite à l'effondrement des subprimes. Le procès est fictif car les excellents avocats de Wall Street débusquent sans cesse de nouvelles raisons de l'ajourner, de sorte qu'il est de moins en moins probable qu'il ait vraiment lieu. En désespoir de cause, un autre procès a donc eu lieu, sans valeur légale mais en mettant en scène les vrais protagonistes devant de vrais jurés.

Le film essaye, comme le procès, d'être objectif. La parole est donnée à la défense (Wall-Street) comme au procureur, de sorte que les "méchants" peuvent nous donner leur point de vue également. Cela dit, les témoins présentés dans le film, comme les témoignages filmés fors du procès, penchent nettement du côté des victimes de la crise (ce qui ne me dérange pas outre mesure, puisque ça me semble refléter la réalité).

Les projet du procès et du film sont donc louables, et la succession des témoignages intéresse et touche. Mais je ne suis pas les critiques qui déclarent unanimement avoir compris plus de choses sur la crise pendant les 90 minutes du film que pendant l'année et demie qui a précédé.

Dans le fond, je n'ai rien appris lors de la projection. Depuis le temps que les journaux détaillent le phénomène des subprimes, je savais bien qu'on refourguait à des pauvres faciles à baratiner des prêts impayables. Qu'on élaborait des produits supposés plus sûrs (mais dont on oubliait la dangerosité) en regroupant ces prêts en gros paquets, vendus et revendus à un rythme effréné. Et je savais bien que la défense des boursicoteurs et de dire qu'ils n'ont rien fait de mal, mais simplement que leur outil a été mal utilisé.

Reste donc un film sympathique, présentant quelques figures attachantes (mais, là aussi, j'en ai croisé des dizaines au gré des dossiers du Spiegel), mais qui m'a plus instruit sur l'étonnant système judiciaire américain (avec des jurys tout puissants qui regroupent bien souvent des têtes de bois auxquels le fond des débats échappe complétement) que sur les entrailles des produits financiers en accusation.

samedi, août 28, 2010

Gaelou d'aout 2010

Comme promis,voici un petit montage des quelques vidéos de Gael que j'ai glané cette semaine. La matière est moins riche qu'avant, mais je commence à maitriser le jeu des conversions (Mov->Avi, MP4->MP3), ce qui va me permettre d'utiliser mon téléphone comme un bon camescope de fortune. Et donc de retrouver le niveau stratosphérique de ma production d'antan?

Pour le mois de septembre, j'essayerai de travailler un peu la qualité des vidéos.

PS: La musique, c'est Portico Quartet.

dimanche, août 22, 2010

Flashback

Il m'est apparu au cours de mes vacances que cela faisait quelque temps que je n'avais pas fait d'album souvenir de Gael, laissant mes photos en friche. De fait, mon dernier album s'arrête alors que Gael avait 11 mois. En mars 2009, quoi!

Fraichement de retour, je me suis attelé à les sélectionner la substantifique moelle de mes excellents clichés. Les voici, avec un petit trou pour la période septembre-octobre-novembre 2009, probablement dû au fait que le bonhomme découvrait la parole, ce que appelait plus le camescope que l'appareil photo.

A ce propos, une précision. Pour cause de défaillance technique et de mon camescope, et de mon appareil photo numérique capable de faire des vidéos, vous avez été privé depuis quelques temps des montages qui ont fait la réputation de ce site. Armé de mon iphone, je vais tenter de reprendre le chemin des tables de montage.

Fraichement de retour, je me suis attelé à les sélectionner la substantifique moelle de mes excellents clichés. Les voici, avec un petit trou pour la période septembre-octobre-novembre 2009, probablement dû au fait que le bonhomme découvrait la parole, ce que appelait plus le camescope que l'appareil photo.

A ce propos, une précision. Pour cause de défaillance technique et de mon camescope, et de mon appareil photo numérique capable de faire des vidéos, vous avez été privé depuis quelques temps des montages qui ont fait la réputation de ce site. Armé de mon iphone, je vais tenter de reprendre le chemin des tables de montage.

jeudi, août 19, 2010

Un ange parle

Premier souvenir de vacances, choquant, mon fiston qui, de sa petite voix innocente, prononce les élégantes paroles suivantes:

Et oui!

Porca puttana!

Exclamation franche et directe, que notre petite éponge s'est empressée de choper, et de répéter, malgré nos efforts désespérés pour avoir l'air désintéressés!

dimanche, août 15, 2010

Total respect

Comme d'une part je tiens à vous faire savoir quand j'ai apprécié un film/un CD/un bouquin/un spectacle (afin peut-être que vous vous y plongiez vous même), et comme d'autre part je publie peu, je consacre mes posts aux livres, films ou CDs qui m'ont le plus plu. Mes interventions tirent donc très souvent sur l'enthousiasme, avec deux conséquences néfastes.

1- Vous devez croire que je suis un spectateur pas bien difficile, voire un benêt un peu naïf (alors que je vous épargne des billets sur des œuvres plus quelconques, et même sur des expériences très satisfaisantes mais qui me donneraient l'impression de me répéter - tel le dernier Connelly que je viens de lire - The Brass Verdict - et qui est très bien).

2- Vous devez me lasser de mes conseils. Puisque chaque livre que je vous indique est formidable, et chaque film exceptionnel, et bien rater en quelques uns, ce n'est pas bien grave.

C'est surtout ce deuxième point qui me chagrine ici. Car je vais vous parler d'un type pour qui je nourris une admiration qui se confirme et s'approfondit à chaque nouveau contact que j'ai avec lui. Il s'agit, ni plus ni moins, je vous le donne en mille, de David Simon.

Quoi, vous ne voyez pas de qui il s'agit? Vous plaisantez? Lisez donc son patronyme à l'américaine: Dé-vid-saille-mo-n. Pas mieux? Si, monsieur Alexandre H, une idée? Monsieur Tomtom? Monsieur Matray?

Et oui, David Simon est l'auteur de la meilleure série de tous les temps: The Wire. Celle qui, en 5 saisons ramassées, croque avec justesse la vie de Baltimore, entre drogue, magouilles politiques, écoles sous-financées, et journaux en crise. Le tout en déroulant une intrigue complexe mais passionnante.

Mais si je l'ai connu par ce biais, il est intéressant à d'autres titres. Je vais glisser sur son actualité pour l'instant (la réjouissante série Treme, sur la Nouvelle Orléans) pour me concentrer sur son passé de journaliste. Il a en effet commencé par travailler pendant 13 ans au Baltimore Sun, 13 années coupées de deux congés sabbatiques qu'il a mis à profit pour s'immerger, pendant un an, dans deux milieux opposés mais également passionnants. En 1988, il a passé une année dans la division Homicide de la police de Baltimore. Et cinq ans plus tard, il a passé (avec Ed Burns) une année complète à un coin de rue partagé entre dealers et junkys.

Les deux expériences se sont traduites par deux gros bouquins, passionnants et accrocheurs. deux bouquins que je vous conseille, plus encore que d'habitude, avec chaleur.

Commençons donc par Homicide - a year on the killing street. Quel pied pour tout amateur de polar de découvrir la réalité de cette division d'élite d'une poignée de détectives, destinée à traquer les assassins dans une des villes les plus violentes d'Amérique! Du mystère, des personnages fascinants, de la testostérone, et tout cela garanti 100% véridique...

Le moins qu'on puisse dire en effet, c'est que la réalité ne pâlit pas face à la fiction. On y découvre des détectives brillants, habités mais bourrus, qui travaillent avec les moyens du bord, entre crédits faibles et pressions politiques. Ils se protègent quelque peu en développant un style macho hardcore, mais sont impressionnants d'efficacité quand les corps se multiplient.

On est confronté d'entrée de jeu au terrible tableau listant les décès qu'il est crucial de passer du rouge (inexpliqué) ou noir (résolu) - une unité aux statistiques décevantes ne faisant pas long feu. On y apprend que les détectives classent dès les premières secondes un cas en slam dunk (il sera facilement résolu, genre crime familial) ou en cas désespéré (genre inconnu trouvé mort dans une ruelle déserte d'un quartier hostile aux flics). Et que le meurtre d'un tax-payer (un citoyen honnête, ayant un boulot) compte infiniment plus que celui d'un marginal.

Vous pouvez faire confiance au maitre-à-penser du Wire pour vous présenter le détail de tout ce fonctionnement de la plus passionnante (et impitoyable) des manières. Il multiplie les anecdotes, et suit plus précisément une demie-douzaine de détectives attachants tout au long de l'année (du rookie au vétéran, du solitaire original à l'inspecteur typique du sérail).

Ce faisant, on croise mille cas, certains mineurs, d'autres qui courent tout le long du récit. Et le pire, c'est que rien ne dit qu'on finira par connaitre le fin mot de l'histoire pour les plus intrigants d'entre eux...

Un livre à la fois édifiant, passionnant, riche, dense mais prenant...

Le deuxième bouquin - The corner - se focalise sur une population bien différente: les riverains d'un quartier tombé dans la drogue. Simon ne se focalise pas sur les gros bonnets ou sur les caïds du quartier (d'ailleurs, il ne les évoque même pas) mais sur la piétaille: les petits dealeurs de rue et le flot des junkys. Deux populations maudites d'ailleurs très proches: on fait en général confiance aux jeunes (14-18 ans), non encore étouffés par la drogue, pour dealer. Ensuite, ils deviendront 9 fois sur 10 des junkys, condamnés à développer des trésors d'inventivité pour trouver des combines leur permettant de se payer leurs shoots du jour.

Au centre, Simon se concentre sur une famille (décomposée comme il se doit) à la fois typique et hors norme: Fran, la mère junky à la forte personnalité, qui a su transmettre un semblant de valeurs à ses rejetons; Gary le père, ex workaholic ayant atteint une belle prospérité à la force du poignet, mais qui a sombré à pic dans la drogue après sa femme; et DeAndre le fils, qui hésite entre les possibles: l'école qu'il déserte mais pour laquelle il est doué, les boulots légaux qui payent mal, mais pour lesquels il sait faire montre de la même assiduité que son papa, et enfin la voie royale du Corner. Peu d'efforts, de l'argent à foison (comparativement au boulot chez Mac Do, du moins), et une vie romantique... et une mort rématurée. Que choisir?

Fat Curt, petit dealer de l'ancienne école, et Ella, travailleuse sociale admirable, complètent les premiers rôles. La parfaite recette de David Simon fait encore merveille ici: en suivant le quotidien de ces personnages attachants, il nous éclaire sur divers aspects de la vie de ceux qui ont le malheur de naître et vivre dans le quartier. La quasi impossibilité de renoncer à la drogue bon marché, l'impuissance de la police, l'organisation de la vente de drogue (un hâbleur, premier testeur de la marchandise; un coureur qui va chercher la came planquée pas loin; et le chef qui récolte l'argent), la course aux combines (détrousser les maisons à l'abandon de leur métal, vendu ensuite au poids, voler de l'électroménager, vendre de la fausse drogue...) et surtout l'absence d'alternatives pour les habitants du quartier.

Comme résumer? Un livre à la fois édifiant, passionnant, riche, dense mais prenant...

Je vous dois deux précisions tout de même. Premièrement, ces livres sont extrêmement denses et longs (800 et 600 pages). Cela ne vous apparaitra pas comme un défaut une fois les 20 premières pages avalées, croyez moi.

Et deuxièmement, malheureusement, ces deux livres ne sont pas traduits en français. La langue, journalistique, est tout à fait accessible (on est très loin des dialogues du Wire). Mais j'avoue qu'il faut tout de même un bon petit niveau d'anglais pour pouvoir s'y attaquer.

Même si je pense que ces bouquins justifieraient à eux seuls de se relancer dans 4-5 années d'anglais, dans ma grande bonté, je n'en voudrai pas aux non-angliciste de ne pas faire l'effort. Les autres, par contre, vous ne regretterez pas!

Addentum: Une très intéressante interview du bonhomme se trouve là. En anglais non sous_titré, elle aussi.

vendredi, août 06, 2010

Brillez avec vos BDs de plage!

Malgré mes grognements de gauchistes scandalisés, les prix de l'immobilier n'ont pas atteint un niveau suffisant pour m'empêcher d'acheter quelques jolies BDs de ci de là. Et c'est tant mieux car j'ai eu la main particulièrement heureuse dernièrement. (et pis d'ailleurs, c'est trop tard pour se faire dispenser d'impôts...)

Je commence par Résidence Dokudami de Takashi Fukutami, manga (l'avez-vous deviné?) renommé de manière plus prononçable par l'habile maison d'édition en le vagabond de Tokyo. On y suit la vie dissolue de Yoshio Hori, glandeur misérable qui traine sa naïveté et son insatiable appétit sexuel dans les rues de Tokyo.

La série doit son succès pour grande partie au fait que l'auteur n'a évité aucune humiliation à son jeune héros, ne se gênant pas pour les mettre en scène les sévices subis (essentiellement sexuels) dans toute leur crudité. Si j'aurais aimé en quelques rares occurrences un tout petit peu d'implicite, je dois avouer que cette artillerie lourde d'humour gaulois m'a très souvent fait exploser de rire.

En deuxième analyse, cette sélection d'une petite dizaine des quelques 600 épisodes des aventures de Hori est troublante par le fait qu'elle présente de fortes similarités avec la vie de son auteur. Alcoolique invétéré, personnalité entière ayant plaqué sa famille paysanne à 15 ans pour aller zoner, sans ressource, pendant plus de 10 ans à Tokyo, Fukutami a été incapable de trouver la paix une fois le succès rencontré. Pressuré par sa maison d'édition le poussant - comme tous les mangakas - à produire à un rythme effréné, il a consacré à la bouteille les nuits blanches qu'il ne passait pas à boucler ses épisodes, jusqu'à mourir à à peine 50 ans.

Dans un tout autre style, je vous conseille le premier tome de HP, l'asile d'aliéné, de Lisa Mandel. Divertie toute gamine par les histoires de ses parents et de leurs collègues sur leur quotidien d'infirmiers dans un hôpital psychiatrique, Mandel a vite découvert que leur travail était loin de n'être composé que d'anecdotes pittoresques et amusantes.

Après les avoir longuement interviewés, elle a porté leurs témoignages en différentes BDs découpées en de courts épisodes. Le premier album a paru l'année dernière et porte sur les années 60, époque lointaine où l'on ne nourrissait aucune ambition de guérison ou d'éducation pour les patients. On y découvre donc un quotidien dur (quoiqu'infiniment plus calme, parait-il, que la décennie précédente où aucun médicament ne permettait d'abrutir les patients), mais adouci par un dessin tout en rondeur et des envolées absurdes qui rendent la lecture non seulement passionnante, mais aussi très plaisante.

Et enfin, je me suis lancé avec bonheur dans le cycle des quatre albums de Lupus, de Frederik Peeters. Déjà retourné par les pilules bleues, j'ai enchainé sur cette série très différente puisqu'à l'autobiographie sur la vie de couple avec une séropositive succède une histoire de science fiction planante. Deux copains d'enfance, la bonne vingtaine, s'offrent une virée de planète en planète où, sous couvert de parties de pêche, ils cherchent surtout à s'abandonner dans les drogues locales. Ce voyage, moins festif que prévu au demeurant, va changer complètement de tonalité quand une jeune fille rêveuse va se joindre à eux.

Il est d'ailleurs un peu vain de chercher à résumer l'intrigue, puisque l'essentiel est de laisser place au dépaysement, à la rêverie et à l'introspection. Ne fuyez pas tout de suite! Loin d'être un album-concept éthéré, Lupus m'a accroché dès les premières pages grâce à ses personnages mystérieux mais attachants, son histoire principale intriguante, et grâce à l'originalité des mondes visités (le prix de l'inventivité au deuxième album d'ailleurs!)

Mais surtout, surtout, c'est son dessin qui est ahurissant. Un noir et blanc crayonné super-élégant, au diapason de la rêverie ambiante, et un sens du cadrage s'autorisant avec bonheur les zooms et changements de perspective les plus fous.

Magnifique, accrocheur et pas con. Le panard.

mardi, juillet 27, 2010

Mon animal totem

Vous connaissez mon naturel enjoué et guilleret. Je peux cependant vous dévoiler une technique infaillible faisant chuter instantanément mon humeur. Petite étude de cas.

Par une belle journée de printemps, profitant des premiers beaux jours, je me rends au parc avec mon fils. Je rayonne la joie et l'optimisme. Soudain, c'est le drame: dans un instant de naïveté, je m'oublie et détourne le regard vers la vitrine d'un agent immobilier. J'y lis quelques chiffres. Mon visage s'assombrit. Mes mâchoires se serrent. L'après-midi est foutue.

Ou encore: une soirée super-sympa avec de bons potes. On a bien bouffé, un repas sévèrement arrosé et on attaque le digestif en refaisant le monde. Bêtement, l'alcool aidant, on oublie le règlement tacite: ne jamais parler d'immobilier. L'ambiance retombe. Les regards se font sérieux et se perdent dans le lointain. La soirée est finie.

Dieu sait que je suis prompt à m'enflammer sur tous les sujets qui choquent ma conscience sociale. Mais les prix de l'immobilier présentent une grande originalité. C'est en général en pensant aux autres que je me scandalise, en me mettant ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une situation aussi confortable que la mienne, et qui se retrouvent exposés à divers aléas que je trouve injustes.

Pour ce qui concerne l'immobilier, j'expérimente une frustration bien plus personnelle. Certes, la quasi totalité de la population en souffre aussi, et souvent beaucoup plus intensément que moi. Mais je dois avouer que ces considérations ne me parviennent qu'en seconde analyse. Ce que je ressens comme une évidence, dans une fulgurante immédiateté, peut être assez justement résumé comme suit: je l'ai dans le cul, chaque année plus profond, et je ne peux rien faire.

Le constat est banal: l'immobilier est hors de prix à Paris. Seulement, je trouve qu'on a trop tendance à considérer la chose comme une espèce d'immuable loi naturelle. On a tôt fait de trouver mille explications conjoncturelles (l'investissement dans la pierre en période de crise notamment), ou démographique (on est plus et donc c'est plus dur de trouver un appart' dans Paris). Plutôt que d'essayer de réfuter ces explications dans le détail (pour le plaisir: l'immobilier monte en temps de boom comme en temps de crise depuis 10 ans; la population a dû augmenter de 8% en 10 ans, tandis que les loyers grimpaient de 100%), j'ai deux grands arguments:

- On voit de tout dans les capitales. Berlin coûte 3 fois moins cher, Londres 3 fois plus cher (à la louche. ca dépend des quartiers, mais l'ordre de grandeur est celui-là). Va chercher une loi naturelle dans ces conditions!

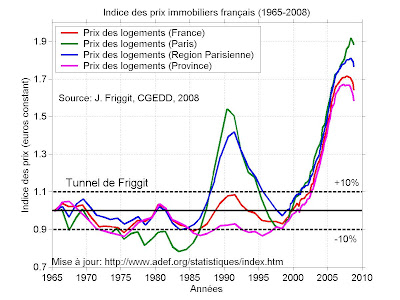

- Surtout, je ré-attire votre attention sur l'édifiante courbe de Friggit que j'avais déjà incluse dans ce blog. Elle y montre que le prix de l'immobilier est resté constant par rapport aux revenus des ménages entre 1960 et 2000, et ce que ce soit à Paris, dans l'Ile de France ou en Province. Seule exception: une bulle à Paris, débutée en 1985, et dégonflée depuis la guerre du Golfe.

Quoiqu'il en soit, après une très longue période de stabilité qui semble démontrer l'existence d'un équilibre économique (on utilise raisonnablement x% de son revenu pour se loger), depuis 2000, c'est l'explosion. A Paris bien sûr (x1.9). Mais aussi en Ile de France (x1.8), et en Province (x1.7).

Alors, ami lecteur, quel plus beau dindon de la farce peut on imaginer qu'un ingénieur achevant sa formation en 2001? Et oui mon coco, si tu étais arrivé 10 ans plus tôt, tu aurais pu te payer sans trop de problème un joli 4 pièces à Paris. mais tu es né trop tard, et tu peux tout au plus rêver d'un deux pièces un peu branlant, avec un emprunt à 25 ou 30 ans!

Soyons sérieux deux secondes. Si un mec qui a le pot de sortir avec un diplôme très apprécié, et dont le salaire se trouve dans les plus haut percentiles du pays (ça veut dire qu'il est dans le top 5% ou quelque chose comme ça des revenus), avec en plus un arrière-fond familial respectable pour rassurer le banquier, ne peut envisager qu'un trois pièces riquiqui à 3-4 stations de RER de Paris, c'est qu'il y a maldonne.

Qui peut s'offrir un appart' raisonnable à Paris sur la base de son seul travail? Quelques avocats d'affaires, quelques toubibs, quelques financiers, point barre. Et encore, quelle absurdité que de constater que ces quelques métiers, les mieux récompensés par la société (pour des apports très divers, je suis d'accord avec vous) peuvent au max s'offrir un quatre pièce à Paris. Bravo mon gars, vous étiez 10000 au départ, tu es arrivé le premier, tu as bien mérité 65 m²! Ca c'est de la méritocratie!

Autrement dit: sauf rare exception, personne ne peut se payer d'appart' à Paname, parmi les centaines de milliers de ceux qui pourtant existent et ont donc un propriétaire. Comment cela se fait-ce? Et bien c'est tout simplement que personne ne peut se le payer avec son travail, mais ils sont plein à se les payer avec leur patrimoine. Leur capital.

Evidemment, si pépé te lègue 5 appart', tu n'auras aucun mal à en acheter quelques autres pendant ta vie! Récupérer 5000 euros tous les mois à rien foutre, ça permet d'envisager l'avenir avec sérénité.

De constater quotidiennement cet indéfendable écart entre une minorité de possédants, évidemment majoritairement âgés, et une majorité de couillons (dont je suis, avec 99% des jeunes du pays) qui peuvent se débattre tant qu'ils veulent mais n'ont de toute façon aucune chance d'accrocher le rêve un peu fou d'avoir une cinquantaine de mètres carrés à eux, le temps de leur petite vie, ça me mets les nerfs. Je suis impuissant. Je ne peux que regarder les prix monter, monter, monter encore, et espérer qu'une guerre du Golfe ramène les spéculateurs à la raison.

Ce billet se fait long, je vais donc conclure sans quelques digressions que j'avais pourtant en tête. Une précision majeure tout de même: pour les besoins de la façon dont j'ai voulu dérouler mon histoire dans ce post, et pour vous expliquer honnêtement les raisons d'une colère viscérale, peut-être plus viscérale encore que d'habitude, je me suis centré sur mon petit cas personnel.

La première conséquence est que je me suis concentré sur le cas de Paris, cas paroxystique il est vrai. Cela dit, la courbe de Friggit montre bien que le comportement est global: ma génération devra suer bien plus que la précédente pour vivre dans plus petit, où qu'elle soit. Et on pourrait attendre des loyers plus raisonnable à Paris, même s'il est normal qu'ils soient bien plus élevés qu'en Province. Encore une fois, je ne vois pas de loi naturelle interdisant que les prix soient deux fois plus faibles (d'ailleurs ils l'étaient il y a 10 ans).

Mais la précision la plus importante est que mon cas reste celui d'un grand privilégié. Je ne perd évidemment pas de vue que les prix exorbitants de l'immobilier ont des conséquences infiniment plus sévères sur les employés moins bien lotis que moi, contraints de s'exiler à des heures de trajet de leur lieu de travail. Un travailleur sérieux devrait, même dans un monde libéral, pouvoir se loger dans des conditions raisonnables de confort et d'éloignement.

Une dernière interrogation pour la route. Etant donné que virtuellement tout le monde constate le phénomène, et que chacun en souffre au quotidien, comment se fait-il que la question ne devienne jamais politique.

Puisqu'il y a définitivement quelque chose qui ne va pas dans le mécanisme de fixation des prix de l'immobilier, se traduisant par un déséquilibre caricatural au détriment du travail, pourquoi diable n'y a t-il pas de formation politique pour proposer de réguler la chose?

Et pourquoi les citoyens ne les forcent-ils pas à se positionner sur cette question?

samedi, juillet 24, 2010

American pastoral

J'ai constaté avec étonnement que deux de mes connaissances avaient commencé le même livre que moi, sans que nous ne nous soyons concertés et alors même qu'aucune actualité n'a mis le bouquin en question, vieux de 13 ans, sur le devant de la scène. Il se trouve juste que nous avons décidé simultanément de mettre notre été a profit pour découvrir Philip Roth à travers son roman Pastorale américaine.

Ça fait en effet bien longtemps que j'entends parler de Philip Roth, vieux romancier américain, comme d'un auteur contemporain majeur. Frustré de devoir étaler mon ignorance en chacune de ces occasions, je me sentais d'autant plus idiot que j'ai cru comprendre que ses livres, souvent des autobiographies ironiques se jouant dans la grande banlieue de New-York, avaient de grande chance de me plaire. J'ai donc attaqué, comme mes congénères, par une de ses œuvres les plus connues et, en tout état de cause, les plus primées.

Commencée comme une succulente autobiographie centrée sur un écrivain juif vieillissant, le livre se recentre progressivement sur la fascinante figure du Suédois, gloire sportive locale alors que l'auteur était enfant. Multiple champion d'une modestie et d'une gentillesse confondante, patron humain et impliqué de l'usine familiale, mari comblé d'une Miss New Jersey somptueuse et papa d'une petite fille vive et curieuse, le Suédois voit sa vie modèle changer du tout ou tout à la faveur d'une péripétie dramatique que je me garderai bien de détailler (pudeur que n'a pas la quatrième de couverture, ce qui est bien dommage). Dès lors, l'auteur-narrateur disparait complétement du livre pour faire corps avec le Suédois, homme de bonne volonté taraudé par les doutes et accablé par les coups du sort.

Je ne regrette pas le moins du monde de m'être enfin décidé à faire connaissance avec Philip (dont deux autres des livres ont rejoint ma pile des lectures futures). Le moins que l'on puisse dire, c'est que le bonhomme a une sacré maitrise, et son récit a une putain d'épaisseur.

Le livre nous raconte quelques journées-clé de la vie du Suédois où tout - personnage, lieu, anecdote - est prétexte à des flashbacks qui nous projettent de la deuxième guerre mondiale (vécue de Newark) à 1997 en passant par 1975, 1968 ou les années 50, tout en s'autorisant quelques excursions dans les années 20.

C'est donc d'abord une passionnante plongée historique qui fait admirablement partager le ressenti de ce siècle pour un Américain. J'y ai en particulier mieux compris l'intense patriotisme et l'inébranlable confiance en l'avenir qui doit habiter les descendants de familles immigrées passées en quelques générations, à la force de la volonté, de l'extrême pauvreté à une belle prospérité.

Et si ces sentiments sont transmis dans toute leur vivacité, c'est par la grâce de personnages passionnants, qui révèlent une complexité d'autant plus étonnante qu'ils sont initialement introduits comme des quasi-caricatures (le sportif parfait et modeste, la championne de beauté fuyant la superficialité, etc).

Je me dois de vous préciser que cette écriture qui saute sur la moindre possibilité de s'engouffrer dans de longues digressions historiques porte un risque: elle peut ennuyer en s'engageant dans des tunnels de dizaines de pages qu'on trouve parfois passionnant, mais parfois sans intérêt.

Cela dit, l'auteur déploie un style vif, agressif et sans concession qui, à mon sens, limite grandement le danger de l'ennui en emportant tout sur son passage. Moi qui vous ai déjà expliqué combien j'aime les pièces de théâtre mettant face à face des personnages qui se jettent les vérités les plus cruelles en toute violence à la figure, j'ai été servi. Quand le Suédois n'est pas en train d'assister à de tels règlements de comptes, il se livre à de longues et impitoyables introspections dont la violence, rendue par des phrases acérées sonnant comme les plus percutants des dialogues, m'a pris aux tripes.

Si je reconnais donc le risque de l'ennui (qui, pour tout dire, a emporté au moins un des deux autres lecteurs simultanés), j'ai été très peu sensible à cet écueil, emporté que j'ai été par le destin de riches personnages dont le moins que l'on puisse dire est que l'auteur ne les ménage pas. Ainsi, et même si je crains d'être passé à côté de certains aspects de la métaphore du destin du Suédois avec celui de l'Amérique (par ailleurs explicité dans certains passages passionnants du livre), je me fais une joie de me plonger prochainement dans d'autres livres de Philip, qu'on me promet un peu moins violents et un peu plus ironiques.

lundi, juillet 05, 2010

jeudi, juillet 01, 2010

Retraites

Puisqu'on me le réclame sur tous les canaux, je m'en vais mettre à profit cette deuxième soirée successive sans foot pour vous parler un petit peu des retraites. En fait, ce post va constituer une rapide et imparfaite paraphrase de l'excellente série de trois articles parus sur le sujet dans arretsurimages.net. J'incite les fidèles abonnés que vous devez être à vous y jeter sans délais, et aux quelques rares de mes lecteurs qui n'ont pas investi les risibles 35 euros annuels nécessaires à s'abonner à réparer cet oubli prestement.

(En plus, maintenant, Didier Porte va effectuer la chronique hebdomadaire qu'il ne peut plus tenir sur France Inter sur arretsurimages.net)

Ces articles commencent par dénoncer une dramatisation exagérée. On nous agite le chiffon d'un incommensurable déficit (2 600 000 000 000 d'euros cumulés en 2050, rien que ça) pour nous vendre les plus drastiques des réformes comme étant inéluctables. En fait, le problème (tout à fait réel) est ramené à de plus justes proportions quand on dit que le poids des retraites devrait passer de 13.4% de la richesse nationale aujourd'hui à 15.3% en 2050 (dans le scénario moyen retenu par le gouvernement). Ça a l'air plus humain, non?

D'où vient donc cet empressement gouvernemental? Et bien du fait que le déficit des recettes s'est creusé très spectaculairement dernièrement (30 milliards). Seulement, c'est un effet purement conjoncturel dû à la crise économique, et non pas une conséquence de l'évolution démographique de fond.

Le déballage de l'artillerie du report de l'âge à la retraite semble donc surtout avoir l'effet bénéfique de permettre au gouvernement de se donner un peu d'air à court terme, ne serait-ce que pour rassurer les pauvres petits marchés qui sont assez tatillons par les temps qui courent. Et ce d'autant plus que le recul de l'âge de la retraite amène tout une série d'effets de trésorerie bénéfiques à court terme...

Passée cette première analyse, on peut se tourner vers l'argument de fond, qui nous est assené encore et encore avec d'autant plus de bonheur qu'il a l'air d'une indéniable logique: puisqu'on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps.

Là encore, le constat doit être ramené à de plus justes proportions. Si l'espérance de vie augmente de façon spectaculaire, c'est essentiellement (et heureusement) parce que les morts prématurées (dont infantiles) sont évitées de plus en plus souvent. L'espérance de vie à 60 ans progresse elle aussi, mais plus modestement: d'un peu moins de 5 années depuis 1980 (contre les 10 ans annoncés par le gouvernement).

Cela doit être évidemment nuancé par le fait que ce gain est réparti très inégalement dans la population (rare contre-argument audible). Et il est même établi qu'un retard de l'âge à la retraite fera reculer l'espérance de vie!

Mais il est aussi un autre indicateur qui a retenu mon attention. Savez-vous que l'espérance de vie "en bonne santé" (c'est-à-dire sans limitation d'activité) est de 64 ans pour les femmes et de 63 ans pour les hommes? On voit à quel point les quelques années dont il est question sont cruciales: on ne parle pas de réduire la durée moyenne de la retraite de 10%, mais de diviser par deux la durée de la retraite en bonne santé!

Grâce à ASI, le problème est donc ramené à de justes proportions, à la fois économiques et démographiques. Cela dit, il n'en reste pas moins qu'il manque des sous!

Dans la dernière partie de leur enquête, les journalistes passent au crible les trois voies de financement proposées par les partis politiques. Une évaluation à la lueur des très brumeuses projections à 40 ans du fameux rapport du COR.

La solution du gouvernement, outre qu'elle peut paraitre injuste (non?), ne permet d'améliorer le solde que de 17 milliards en 2030, alors qu'il en manque 45 dès 2020. La méthode des socialistes consiste à piocher des sous de ci de là pour rassembler la somme en question, mais elle est très vague par endroit. Un mystérieux plan senior doit notamment ramener 6 milliards d'euro en réduisant fortement le chômage des vieux.

Reste le traitement de l'extrême gauche: prendre de l'argent ailleurs, en taxant ou réduisant les dividendes.

Est-il la peine que je vous dise quelle est ma préférence?

(Pour les lecteurs me connaissant mal: ET BIEN ON POURRAIT POUR UNE FOIS PRENDRE L'ARGENT OU IL SE TROUVE! Et taxer pour changer le capital, nom de Dieu! Vue la conjoncture, il n'y a pas eu récemment de moment où de telles mesures seraient reçues plus favorablement, d'ailleurs.

Et puis, ce serait rigolo qu'on sorte de la logique "faut surtout pas faire de mal aux marchés parce que sinon les investisseurs ils vont déserter et on va tous mourir". Juste pour voir, une fois, comme ça...)

mercredi, juin 30, 2010

Miscélanées siciliennes

Si je me suis rendu en Sicile en coup de vent pour deux raisons majeures (le mariage d'une amie et le spectacle de désolation de la défaite de la squadra azzura), j'en ai profité pour ramener mon lot d'instantanés de ce coin définitivement charmant.

- Une conduite particulière, crétine mais tranquille. Il nous a fallu un peu de temps pour comprendre que le type qui sort de son parking a priorité, et que toute voiture statique sur le bord de la route (je n'ose pas dire garée, puisqu'on ne fait jamais attention à s'arrêter à un endroit prévu à cet effet) est donc susceptible de se jeter sur la voie principale sans crier gare, éventuellement en marche arrière. Faire comme les locaux: contourner ou s'arrêter sans s'énerver.

- Un urbanisme structuré de manière à maximiser les temps de parcours. L'unique départementale (une seule voie, moultes camions hors d'âge) traverse le moindre bled dans le sens de la longueur. En prenant en compte le style de conduite décrit ci-dessus, cela garantit qu'il est utopique d'atteindre une moyenne phénoménale de 25km/h. Ce qui n'empêche pas les autochtones d'évaluer les durées de parcours comme si ils disposaient de 4 voies (oh pour faire les 100km qui vous séparent de Ragusa, il faut compter 40 minutes...)

- Une bouffe à se rouler par terre. Ceux qui me connaissent un tout petit peu connaissent mon peu de goût pour toutes les petites choses ennuyeuses à nageoires qu'on essaye parfois de nous refiler en lieu et place de bonne grosse barbaque bien saignante. Et bien sachez que je ma damne pour le poisson grillé sicilien. Ça parait tout simple: un poisson si fraichement péché qu'il bouge encore dans ton assiette, une grillade toute simple, et juste ce qu'il faut de filet d'huile d'olive et de petite tomates pour compléter les saveurs sans faire de l'ombre à notre cher poisson. Précédé d'une insalata di polpo, en terrasse face à une mer azur, on touche à la perfection.

- Le charme bourru du Sicilien, incarné à la perfection par la plupart des serveurs que nous avons pratiqué. Pas un sourire, des manières brusques, un service sans fantaisie, mais ce qu'il faut d'attention et de sincérité pour que ces manières respirent le respect et l'authenticité.

- La sublime valle dei templi, découverte comme en passant. Ce site archéologique peu connu n'a attiré notre attention que parce qu'il était près de notre pied-à-terre. Et pourtant... Des ruines de temples grecs taillés dans une pierre splendide aux couleurs chaudes occupent une vaste série de collines dominant la mer. Toute la richesse de la Sicile, face à toute sa désespérante misère: la ville d'Agrigento, chaotiquement construite avec un souci visiblement très modéré des démarches administratives qui auraient garanti une urbanisation plus en accord avec la majesté des lieux.

- Au risque d'être un peu lourd, une dernière allégorie de la grandeur et de la malédiction sicilienne. Une plage superbe dans une crique magnifique. Une eau d'un bleu que je ne croyais possible que dans les publicités. Mais 99% de la plage est couverte de chaises longues louées à prix d'or, laissant au public une bande ridicule, mal tenue, et évidemment blindée. Le pire étant que les loueurs imposent à l'intégralité des vacanciers une musique pop qui doit ravir sa clientèle adolescente, mais à laquelle nous n'avons pas résisté plus d'un quart d'heure.

Elle permettra peut-être d'épancher quelque peu votre soif quand vous vous rendez sur mon blog sans y trouver de post récent...

mardi, juin 22, 2010

Catharsis

Oui, tu as raison.

Notre relation se délite. Et c'est de ma faute, rien que de ma faute. Je te délaisse. Je n'ai pas posté depuis des lustres.

Tu connais mes excuses. J'ai tant à faire! Gael, les copains, la coupe du monde, des lectures, le soleil quand il veut bien pointer le bout de son nez...

Je sais ce n'est pas une raison... Il y a pas si longtemps, ça ne m'empêchait pas de venir te voir souvent. C'est de ma faute.

Je t'ai délaissé.

Mais maintenant c'est fini, je te jure. J'ai ouvert les yeux. Je reviens vers toi.

Je t'en supplie, reprends moi!

Calme toi chouchou. Non, je ne reviens pas maintenant juste parce que ma dernière occupation majeure vient de me plaquer. Pas du tout!

Remarque... Oui, tu as vu juste, comme toujours! C'est à la faveur de l'élimination récente des Bleus que j'ai compris l'importance que tu as pour moi.

Tu vois, tu es toujours là pour moi. Quand j'en ai gros sur la patate, quand je ne sais plus vers qui me tourner pour partager mon spleen, quand j'ai la gueule de traviole, tu es toujours là... Tu ne me demande rien, tu es là, à l'écoute. Et ça fait un bien fou...

Et là, Dieu sait que j'en ai gros sur la patate.

Vois-tu, je fais partie d'une espèce rare.

Je suis un passionné de foot qui suit l'équipe de France qui est accablé par ses derniers matchs et leur élimination méritée, mais qui ne se console pas en se racontant qu'elle s'est métamorphosée du jour au lendemain en un ramassis de branleurs incompétents.

Je suis un cas rare, je sais, mais ma réaction aux piteuses prestations récentes n'a pas été d'inventer un étrange complot qui aurait mis un incompétent ultime aux manettes de la sélection (ultime au sens que même le dernier des piliers de bar ou - pire - des journalistes sportifs serait capable d'accoucher une équipe infiniment plus soudée et structurée), doublé d'un mystérieux vent de démotivation transformant une équipe de pros au faite de leur rayonnement technique, et qui - rappelons le - dispute l'épreuve la plus importante de savie, en un ramassis de je-m'en-foutiste minables.

Je tendrais plutôt à croire, bêtement, que la mayonnaise n'a pas pris dans ce groupe, mais que la chose méritait d'être tentée. Que de petits riens font qu'un ensemble d'individualités prometteuses se métamorphose en une équipe cohérente dont les membres se comprennent en un regard - ou pas. Des petits riens tel qu'un coup de bol au bon moment dans le premier match. Ou un entraineur qui trouve la bonne phrase au bon moment. Ou une certaine sérénité médiatique qui permet à un groupe de se construire.

Tu ne t'étonneras pas, cher blog, d'apprendre que je passe pour le dernier des abrutis de le maintenir mordicus ma position. Mais je persiste et signe: je n'avais rien à redire a-priori aux choix de l'entraineur dont j'ai eu connaissance (composition, organisation stratégique).

Vu ce qu'on a vu, mais surtout vu la tempête médiatique haineuse chauffant à blanc l'événement, forcément, je me sens seul.

Pourtant déjà accablé par les performances puis l'élimination de mon équipe favorite, je me retrouve, isolé, face à une large et étonnante Sainte-Alliance de spectateurs ombrageusement ravis des tristes prestations bleues. On y côtoie, copains comme cochons, les anti-foots et les footeux fanatiques haïssant Domenech. Ils sont partout. dans le métro. A la cantine. Sur le web. Partout je vous dis.

Remarquez qu'on peut interpréter le phénomène comme un magnifique message d'espoir. Bien qu'à l'opposé complet du spectre du ballon rond, deux groupes antagonistes se retrouvent fraternellement autour des bonnes vieilles valeurs de l'insulte et du lynchage médiatique.

Je comprends partiellement la position des premiers cités (les anti-foots). Il est vrai que le battage médiatique autour de la compétition doit être insupportable pour ceux qui ne sont pas partie prenante (il l'est aussi pour les autres, mais on supporte mieux j'imagine). Cela dit, si ils croient que les JTs de TF1 (que par ailleurs ils ne regardent jamais) vont s'ouvrir sur un quart d'heure expliquant en profondeur les causes des tensions ethniques au Kirghizistan maintenant que la France est éliminée, je crains qu'il ne se fourvoient.

Par ailleurs, bon nombre de ces anti-foots retirent un plaisir tribal très proche de celui qu'ils reprochent aux footeux. Ils se revendiquent des dizaines de fois par jour de leur statut d'appartenance au groupe des "anti-foot" (par opposition à celui des cons d'en face, les footeux). D'ailleurs, un bon nombre d'entre eux suivent fiévreusement les résultats de nos équipes favorites pour le plaisir régressif de chambrer les malheureux vaincus dès que possible. Quelle preuve d'ouverture d'esprit, il est vrai, de s'infliger un sport qui ne nous intéresse pas juste pour pouvoir rabaisser les autres!

Le deuxième groupe me désarçonne par la radicalité de sa haine portée à l'équipe de France en général et Domenech en particulier. Plus qu'au supporter de base, qui a tout de même le don de me mettre hors de moi quand, bien conditionné par les médias, il choisit de scander "Domenech démission" dans des matchs sans enjeux où il serait censé soutenir son équipe, c'est d'abord et avant tout l'innombrable brochette d'éditorialistes et de commentateurs a posteriori qui me sort par les yeux.

Dans leurs papiers enflammés, écrits après la bataille, ça va sans dire, tout parait absolument évident. Il fallait évidemment faire ce qu'il aurait fallu faire et qui n'a pas été fait, voyons voyons. Mais ces leçons malhonnêtes ne seraient qu'irritantes si elles n'étaient professés sur un ton outrancier appelant presque au soulèvement populaire pour mettre en place une autre philosophie d'équipe. Si on écoutait leurs précieux conseils, il ne faudrait que quelques heures pour ramener notre équipe au firmament footbalistique qu'elle n'aurait jamais dû quitter.

Tant de haine me dégoûte. Domenech n'était certainement pas le meilleur pour le job, c'est clair maintenant. Peut-être même est-il mauvais (mais je ne crois pas, vu son palmarès que tout le monde a l'air d'oublier). Pour autant, faut-il en aller jusqu'à cette campagne de haine unanime, hors de toute proportion, et orchestrée par des personnalités aussi respectables que Vincent Duluc et Pierre Menès (ils ont tant fait pour la France!) ?

Et le pompon, c'est qu'alors même que Domenech doit se plier quotidiennement à des séances d'humiliation publiques où des "envoyés spéciaux" se donnent des frissons de courageuse impertinence journalistique en lui jetant au visage des question toutes plus mal intentionnées les unes que les autres, il se voit reproché son manque de transparence!

S'il dit que l'équipe va pas bien, il lâche ses hommes, et s'il dit qu'elle va bien, il travestit la réalité. Dans les deux cas, l'édito outré se tient, et la feuille de chou se vend.

Tu vois donc, cher blog, que j'en ai gros sur la patate, d'autant plus que je sais qu'en tant que "supporter n'ayant pas retourné sa veste" de service, je vais me prendre environ 350 remarques sur le sujet demain au boulot, de la part de membres actifs des deux groupes sus-cités. Il faut dire que ma position de centralisateur des paris de la coupe du monde m'expose particulièrement.

Ca me fait vraiment du bien d'en parler avec toi, à cœur ouvert, les yeux dans les yeux.

On se remet ensemble, dis?

(Sinon, je vais devoir attendre deux jours que l'Italie nous rejoigne dans l'avion pour l'Europe. J'aurais alors une confidente partageant un sort voisin sous la main, et pourrait m'abstenir à nouveau de bloguer)

mercredi, juin 09, 2010

mardi, juin 08, 2010

lundi, mai 24, 2010

L'invention du siècle

Salut, vous me reconnaissez?

Salut, vous me reconnaissez?Et oui, c'est bien moi! Étonnant, pas vrai? Vous aviez en mémoire ce jeune papa pâlichon, les yeux cerclés de vert se tordant nerveusement les doigts, pas vrai? Ahaha, mais c'est du passé tout ça!

Comment ai-je fait pour me métamorphoser en cet étonnant trentenaire bronzé au sourire détendu? Facile, j'ai trouvé un remède miraculeux à la paternité épuisante!

J'ai nommé...

Le bac à sable!

Alors si vous ne connaissez pas le concept, c'est génial!

Au lieu de rester enfermé dans votre petit appart' avec votre enfant très-mignon-et-super-vif-oh-oui-qu'il-est-vif, à lui courir après alors qu'il enfreint scientifiquement toutes vos interdictions, en essayant de lui inculquer, si ce n'est du savoir-vivre, du moins un minimum d'instinct de survie, et bien vous lâchez le turbulent novice dans un bac-à-sable ensoleillé.

Des générations de parents ont développé le concept pour aboutir à une topologie des lieux absolument parfaite. En plein air, les hurlements du bambin sont infiniment plus supportables que dans un espace restreint, et en plus les mesures de rétorsions des voisins deviennent de lointains souvenirs. En outre, les enfants environnants ayant la même propension à hurler et à commettre de frustrantes bêtises, vous réalisez que vous subissez les effets normal de l'apprentissage en jeune âge, et n'avez pas hérité de quelques tête particulièrement brulée qui n'atteindra un semblant de maturité que quand vous serez en maison de retraite.

Par ailleurs, le sable a deux propriétés intéressantes.

D'abord il est mou, ce qui permet de ne pas s'inquiéter outre mesure quand l'enfant à la recherche de ses propres limites s'étale à grande vitesse, le corps formant un axe improbable avec le plancher des vaches (la seule contrainte et que la tête doive heurter le sol la première).

Mais surtout, le sable peut être transvasé à l'infini, à la main, à la pelle, dans un seau, ou même à la bouche, ce qui permet à nos petites têtes blondes de développer une variété illimitée de jeux qui nous apparaissent complément crétins, mais qui ont l'heur de les fasciner. Il fallait voir Gael prendre une pincée de sable à une extrémité du square pour courir vers une flaque sise à l'autre extrémité, afin d'y jeter son offrande, et de repartir ventre à terre se ré-approvisionner.

Je suis certain que cette activité a de hautes vertus pédagogiques.

Il convient également de souligner le large éventail d'enseignements que les bambins tirent de la fréquentation assidue des bacs à sable. D'abord, les petits Parisiens découvrent qu'il y a une vie hors les appartements et les métros, et qu'on peut survivre et s'épanouir à l'air libre.

Ensuite, les enfants apprennent à vivre ensemble, à cohabiter, à partager des ressources (toboggan, animal à ressort...), voire à développer de profondes amitiés autour d'un prêt de râteau en plastique. Selon votre sensibilité politique, vous pourrez même vous convaincre qu'il apprend les vertus du communisme autour du partage désordonné des jouets, ou du libéralisme puisque les enfants ont forcément tous envie du même jouet, et que c'est le plus fort qui le prend (sauf si un adulte intervient, ce que je considère comme une intrusion inacceptable de l'Etat dans le mécanisme de l'offre et de la demande. Après vous allez vous étonner que les enfants les plus forts aillent vivre en Grande-Bretagne).

Ces prétextes pédagogiques étant posés, je peux avancer le vrai, l'unique argument. Nous glandons tranquillement au soleil, qui en feuilletant un journal, qui en discutant avec d'autres parents (qui sont très souvent soit des compagnones d'accouchement, soit des parents de camarades de crèche), qui un apéro à la main. On est cools, il fait bon, et en plus on récupère Gael lessivé, prêt à être jeté au lit (après une douche au karsher, vous n'imaginez pas où il peut se coller d'impressionnantes quantités de sable).

Cerise sur le gâteau: on impressionne nos collègues célibataires par notre bonne mine bronzée, et notre humeur légère et détendue! C'est pas du bonheur, ça?

mardi, mai 18, 2010

L'ile de la frustration

L'offre avait l'air parfaitement alléchante.

L'offre avait l'air parfaitement alléchante.Une semaine dans un petit paradis gersois, tous frais payé (ou plutôt si bon marché que c'était tout comme). Une semaine de détente dans une riante campagne dont nous pourrions profiter depuis une superbe demeure, ferme réhabilitée avec goût dans le confort le plus moderne. Immense terrain. Jolie piscine. Court de tennis à disposition. Terrasse à apéro et barbecue. Une retraite idéale pour se mettre au vert.

Et comme si cela ne suffisait pas, nous pouvions y aller avec tous nos potes, et nous régaler de toutes les variétés immaginables de canard: magret, confit, cassoulet, cœurs grillés, salade de gésier, pâtes aux aiguillettes, sans oublier le mythique hachis de canard. Le tout généreusement arrosé de vin du cru, et d'Armagnac comme il se doit. Quand le festif rejoint le reposant!

Nous aurions dû lire les petites lignes. Car nous nous sommes rendus sur... l'ile de la frustration!

Cette semaine nous était en effet offerte sous une condition: que nous nous y rendions en compagnie de notre charmant bambin, dont vous connaissez la vivacité, la gentillesse et la joie de vivre. Seulement, il était de mèche avec la production et nous a sorti une semaine d'opposition à l'autorité d'anthologie!

Stupéfiant par sa capacité à ignorer parfaitement nos injonctions pourtant répétées à des niveaux sonores croissants, il nous a contraint à nous arracher quelques centaines de fois à de mythiques apéros ou de riches discussions en terrasse pour imposer physiquement nos légitimes contraintes (qui pour nombre d'entre elles, visaient à l'empêcher de commettre diverses formes de suicide).

Cela ne suffisait d'ailleurs souvent pas à arrêter notre insurgé. Faisant fi d'une différence de taille qui eût pourtant dû inciter à la prudence tout animal un tant soit peu soucieux de sa survie, il passait régulièrement outre l'interdit à la seconde où nous le lâchions, en nous regardant droit dans les yeux de préférence.

Mis au coin pour le compte, il s'enhardissait occasionnellement à profiter du premier instant de liberté pour rééditer sa bêtise, ou à nous rouer de coups de ses petits bras tournoyants.

Étouffé par la frustration, j'ai maintes fois, prostré, frôlé la folie criminelle.

Évidemment, nous étions conscients qu'il ne fallait par reculer d'un pouce pour que le rebelle comprenne la sottise de sa systématique opposition. Il nous a cependant pas été facile de nous plier à cette stratégie sans nourrir quelque rancœur, injuste pour un petit bonhomme suivant son évolution normale, mais terriblement compréhensible du point de vue du parent ignoré, insulté et tabassé.

Et ce d'autant que le mécanisme de l'île de la frustration est d'une implacable efficacité. En effet, le petit syndicaliste féroce répète ses revendications nihilistes à rythme très soutenu, ce qui empoisonne rapidement le quotidien de jeunes parents pourtant partis pour une semaine de repos. En outre (et c'est un principe également appliqué dans de plus illustres émissions de télé-réalité), nous étions dans un état d'épuisement absolu scientifiquement construit.

Pour commencer, l'enragé miniature mettait un point d'honneur à nous tirer du lit tous les matins entre 6h et 6h30. Comme les soirées entre copain, même écourtées, se terminaient au plus tôt à minuit, notre déficit de sommeil atteignait des profondeurs abyssales. Mais en plus, notre régime gersois nous plongeait dans un étouffant état de somnolence dont il était très difficile de se tirer pour imposer notre loi pour la 272ème fois de la journée. Et enfin, les apéros creusaient encore plus avant une doucereuse indolence qui eût été douce si elle n'eût pas été interrompue à un rythme frénétique par le rambo des bacs à sable.

Mais nous sommes sortis vainqueurs de cette terrible épreuve!

Perclus de frustration, nous avons su trouver en nous d'insoupçonnées sources de sérénité qui nous ont permis de tenir, épaulés par de compatissants copains dont les enfants s'étaient bien entendu passés le mot pour être plus adorables les uns que les autres cette semaine là. Acculés aux confins du craquage nerveux, nous en avons appris beaucoup sur nous-même, et souhaitons beaucoup de bonheur à tous les jeunes parents qui nous lisent!

jeudi, mai 06, 2010

lundi, avril 19, 2010

La preuve de l'arnaque

Regardez bien cette jolie courbe (trouvée là et détaillée là).

C'est tout un poème. Elle montre les prix du logement rapporté au revenu des ménages. Elle révèle une longue longue période de stabilité, lors de laquelle l'immobilier reste dans un tunnel de 10% autour d'une valeur stable. Elle est seulement interrompue par un bond parisien commencé en 1985, et promptement corrigé à la faveur du "krach" de 1991.

Et après 37 ans de stabilité, en 2002, alors que ma génération commence à bosser et donc à pouvoir envisager de s'acheter quelques murs à elle, que croyez-vous qu'il advint? Un bond phénoménal, partout en France, et atteignant un succulent facteur 2 à Paname.

De bien belles courbes, toutes droites tendues vers une partie charnue de l'anatomie de ma génération.

dimanche, avril 18, 2010

Grosse livraison

Cela fait un sacré bail que vous n'avez pas eu la chronique cinéma dont vous êtes si friands. Je profite de quelques jours des célibat, période qui risque d'ailleurs de croître si les cendres islandaises continuent de retenir mon fils et ma femme loin de moi, pour déverser la dense série de critiques des films que j'ai vu ces trois derniers mois.

Je passe rapidement sur In the air, la comédie qui met en scène Clooney en licencieur à gage, en permanence entre deux avions pour pratiquer son beau métier. Le film est partagé en scènes succulentes de politiquement incorrect (autour des licenciements ou des vertus de la vie de manager sans attache) et la guimauve la plus dégoulinante quand Clooney tombe amoureux, ou se voit contraint de plaider les vertus de l'engagement devant un beau-frère réticent. Dommage que le réalisateur n'ait pas choisit plus courageusement son camp.

Venons-en à la révélation, film au pédigree des plus suspects. Il s'agit d'un thriller allemand qui se passe dans les arcanes du tribunal international de la Haye. Une procureur a une semaine pour convaincre une témoin réticente de se rendre au tribunal afin de confondre un général serbe criminel. Contre toute attente, le film est sacrément accrocheur, bien mené, et instructif sur le fonctionnement d'un tribunal qui s'avère souvent guidé par de bien pragmatiques arrières pensées politiques. Il est en outre sacrément bien joué par les deux actrices principales, quasiment de tous les plans. Une belle réussite donc, même si un des ressorts dramatiques m'a quelque peu échappé. Y a t-il un volontaire pour aller le voir afin de m'expliquer ce que je n'ai pas compris?

Les teutons font décidément une entrée remarquée dans cette salve de critique, car je pense également le plus grand bien de Soul Kitchen. Entre deux drames magnifiques, le réalisateur germano-turc Fatih Akin a pris le temps de tourner cette étonnante comédie entre copains, autour d'un héros entouré de bras cassés qui cherche à relancer son restaurant minable. C'est généreux, frais, bringuebalant mais riche d'inénarrables péripéties. Une comédie fofolle à la joie de vivre communicative.

J'ai aussi été impressionné par la maitrise du dernier Polanski, Ghost writer. Sans tape à l'oeil, il met toute sa classe au service d'un scénario diablement bien troussé: un jeune écrivain est recruté pour achever la rédaction des mémoires de l'ancien premier ministre anglais, au cœur d'une tourmente médiatique suite à sa conduite de la guerre d'Irak. Le nègre découvre des choses intrigantes, le tout dans une atmosphère d'enfermement typiquement polanskienne.

J'ai vraiment apprécié la sobriété de la mise en scène, discrète mais scotchant le spectateur alors que l'implacable intrigue se déroule. Tout au plus ai je regretté les deux dernières secondes du film, un peu too much, mais qui sont loin de ternir l'impression de classe émanant du film.

Par ailleurs, je sors de la projection des Arrivants, documentaire sur un centre d'accueil d'immigrés. Des assistantes sociales et des traducteurs dévoués, plus ou moins patients, cherchent à guider les nouveaux arrivants dans les démarches administratives tout en leur assurant un minimum de support matériel. C'est un film fin, gonflé d'humanité, loin d'être démonstratif, qui nous dévoile le destin d'immigrés complétement paumés dans ce nouvel environnement, supportés tant bien que mal par des assistantes à la marge de manœuvre réduite.

Preuve de la légèreté formelle du docu: le réalisateur n'hésite pas à intercaler à l'occasion une respiration comique entre deux scènes touchantes ou tendues, telle cette longue lutte d'un agent d'accueil amusé cherchant à établir la nationalité de son interlocuteur.

Mais le film qui domine cette moisson d'une qualité pourtant tout à fait respectable est à mon sens la merditude des choses. Il s'agit du film flamand qui retrace quelques années d'une enfance plongée dans une famille soudée mais déglinguée. Le gamin y est épaulé par trois oncles perpétuellement imbibés, dont la stupidité confondante est seulement surpassée par l'incroyable générosité, et un père au cœur gros comme ça quand il n'est pas pris de crises de colère destructrice, alcool et vie de merde oblige.

C'est donc une plongée dans le quotidien foutraque et parfois tragique d'un précariat à la Groland. Mais ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que le film ne se réduit pas à de joyeuses scènes de beuveries régressives (même si elles sont sacrément plaisantes). Des bouffées d'émotions illuminent aussi ces tableaux qui échappent à la caricature. Les personnages s'y révèlent souvent stupides, parfois d'une méchanceté inexcusable, mais aussi d'une humanité qui sonne sacrément juste.

Je passe rapidement sur In the air, la comédie qui met en scène Clooney en licencieur à gage, en permanence entre deux avions pour pratiquer son beau métier. Le film est partagé en scènes succulentes de politiquement incorrect (autour des licenciements ou des vertus de la vie de manager sans attache) et la guimauve la plus dégoulinante quand Clooney tombe amoureux, ou se voit contraint de plaider les vertus de l'engagement devant un beau-frère réticent. Dommage que le réalisateur n'ait pas choisit plus courageusement son camp.